actrice amis amour anime art artiste avatar belle bonjour bonne brève cadeaux

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· DANS L'OMBRE DE... (20)

· LES SPEAKERINES ACTRICES (10)

· DANSEURS ACTEURS (11)

· LES CHANTEURS COMEDIENS (30)

· LES ANIMATEURS TV ET RADIO A L'ECRAN (21)

· ARTISTES DE CIRQUE A L'ECRAN, MAGICIENS (11)

· LES TOUT PETITS ROLES (18)

· CHANSONNIERS ACTEURS (8)

· ACTEURS DE THEATRE A L'ECRAN (13)

· COMEDIENS OUBLIES (10)

- · vieux acteur humoriste

- · les petits soldats, etienne decroux

- · mac ronay. images

- · humoriste mime 1960

- · magicien avec des tics

- · marga prestidigitateur

merci pour cette documentation

je viens de regarder " miroir "

Par Anonyme, le 26.01.2025

bonjour, j'ai oublié le titre d'un téléfilm après 1968 où hélène dieudonné regardait à la télé brigitte

Par Cantalou, le 07.01.2025

comment retrouver les chroniques de jacques grello dans le journal l'équipe (1952 ?)

Par Anonyme, le 30.12.2024

merci beaucoup et merci pour elle

Par Anonyme, le 25.12.2024

c'était un athléte naturel

Par Anonyme, le 31.10.2024

· MIJANOU BARDOT (1938)

· HELENE ROUSSEL

· MAC RONAY (1913-2004)

· GEORGES REICH (1926-2013)

· JACQUELINE HUET (1929-1986)

· DENISE FABRE (1942)

· JACQUES CHAZOT (1928-1993)

· JULIETTE CARRE

· JACQUELINE ALEXANDRE (1942)

· ROBERT DURANTON (1926-2005)

· MARCEL ZANINI (1923)

· SUZANNE GREY (1917-2005)

· LILIA VETTI (1924-2003)

· SOPHIE SEL (1936-2003)

· JACQUELINE CAURAT (1929)

Statistiques

Date de création : 29.05.2011

Dernière mise à jour :

13.01.2025

229 articles

Si une des images qui accompagnent ce blog n'est pas libre de droits, prière de m'en avertir. Elle sera immédiatement retirée.

ARTISTES DE CIRQUE A L'ECRAN, MAGICIENS

MICHEL SELDOW (1907-1983)

Même si Gérard Majax est plus connu, Michel Seldow, né en Pologne et naturalisé français en 1946, est un illusionniste qui mérite d'être tiré de l'oubli. Il est notamment l'auteur d'un livre, paru en 1959, et plusieurs fois réédité, "Les illusionnistes et leurs secrets", dans lequel il dévoile 50 tours de prestidigitation. Il énonce aussi, dans ce livre, agrémenté de nombreuses illustrations, ce qu'il appelle les "grands commandements de l'illusionnisme", parmi lesquels on peut retenir ces deux maximes : "Faire ce que l'on ne dit pas" et "dire ce que l'on ne fait pas".

On lui doit aussi un ouvrage de référence, "Vie et secrets de Robert Houdin", sorti en 1970, dans lequel il retrace la carrière du célèbre magicien.

En parallèle à son activité de prestidigitateur, Michel Seldow a mené une carrière de comédien.

CARRIERE AU THEATRE :

-"Ninotchka" (1950), d'après Melchior Lengyel-Adaptation et mise en scène de Marc-Gilbert Sauvajon-Rôle d'Ivanov-Théâtre du Gymnase.

-"Ondine" (1974), de Jean Giraudoux-Mise en scène de Raymond Rouleau-Comédie-Française/Salle Richelieu.

Michel Seldow n'eut en fait qu'un seul rôle au théâtre, dans l'adaptation, par Marc-Gilbert Sauvajon, de "Ninotchka", la nouvelle écrite par Melchior Lengyel, adaptée, en 1939, par Ernst Lubitsch, dans un film éponyme, qui deviendra un grand classique du cinéma et l'un des rôles fétiches de Greta Garbo. Le film avait été lancé avec le slogan "Garbo rit", la comédienne prouvant ainsi qu'elle pouvait aussi faire preuve de fantaisie.

Michel Seldow incarne ici l'un des commissaires soviétiques envoyés à Paris pour vendre des bijoux confisqués à des nobles russes. La rencontre avec Ninotchka, interprétée par la pétulante Sophie Desmarets, leur fera découvrir les charmes de la vie parisienne.

Dans l'"Ondine" mise en scène par Raymond Rouleau (avec une Isabelle Adjani à ses débuts), Michel Seldow n'a pas été engagé pour jouer la comédie, mais pour mettre au point les numéros de magie que le personnage de l'illusionniste exécute, dans la pièce, pour persuader le chambellan de l'engager.

CARRIERE AU CINEMA :

-"Six heures à perdre" (1946), d'Alex Joffé et Jean Lévitte-Rôle de l'évêque.

-"La dame d'onze heures" (1947), de Jean Devaivre-Rôle de Pablo.

-"Quai des orfèvres" (1948), d'Henri-Georges Clouzot-Rôle de Valtone.

-"Sombre dimanche" (1948), de Jacqueline Audry-Rôle du brocanteur.

-"Les drames du bois de Boulogne" (1948), court métrage de Jacques Loew.

-"Fantômas contre Fantômas" (1949), de Robert Vernay-Un membre du consortium.

-"Illusion" (1949), court métrage de Jean Rougeul et Michel Seldow.

-"L'homme qui revient de loin" (1950), de Jean Castanier.

-"Le traqué" ("Gunman in the street"-1950), de Frank Tuttle-Un agent de police.

-"Le gantelet vert" ("The green glove"-1950), de Rudolph Maté.

-"Femmes de Paris" (1952), de Jean Boyer-Un agent de police.

-"Cet homme est dangereux" (1953), de Jean Sacha-Rôle de Pierrot les Cartes.

-"Voici le temps des assassins" (1955), de Julien Duvivier-Rôle du ministre des Finances.

-"Bonsoir Paris, bonjour l'amour" (1956), de Ralph Baum et Hermann Leitner.

-"La corde raide" (1959), de Jean-Charles Dudrumet-Rôle de l'homme aux lunettes.

-"C'est pas moi, c'est l'autre" (1962), de Jean Boyer-Rôle de l'illusionniste.

-"L'honorable Stanislas, agent secret" (1963), de Jean-Charles Dudrumet-Rôle de l'illusionniste.

-"Bang Bang" (1967), de Serge Piolet-Rôle de l'illusionniste.

-"Les aristochats" (1970), dessin animé de Wolfgang Reitheman-Voix.

Dans ses films, Michel Seldow est très souvent engagé pour ce qu'il sait le mieux faire, de la magie. Il incarne donc un illusionniste dans : "La dame d'onze heures", de Jean Devaivre, "Quai des orfèvres", d'Henri-Georges Clouzot, où il incarne le prestidigitateur se produisant sur la scène du cabaret où chante Suzy Delair, "Cet homme est dangereux", de Jean Sacha, où il incarne l'un des membres du gang dirigé par Grégoire Aslan, et que poursuit Lemmy Caution (Eddie Constantine), "C'est pas moi, c'est l'autre", de Jean Boyer, "L'honorable Stanislas, agent secret", de Jean-Charles Dudrumet, et "Bang Bang", de Serge Piolet, avec Sheila en vedette.

Dans plusieurs de ces films, où il n'est pas toujours crédité au générique, Michel Seldow se contente de faire un numéro ou quelques passes de prestidigitation. Dans d'autres, il hérite de personnages plus fouillés.

Il a parfois joué les notables. Ainsi, dans "six heures à perdre", d'Alex Joffé, il incarne un improbable prélat, aux côtés d'André Luguet, dans un double rôle, et de Denise Grey. Et il est un ministre des finances dans le chef-d'oeuvre de Duvivier, le très noir "Voici le temps des assassins".

A noter aussi la présence de Michel Seldow dans deux coproductions franco-américaines, "Le traqué", de Frank Tuttle, et "Le gantelet vert", de Rudolph Maté, où il tient de petits rôles non crédités au générique.

En 1949, il co-réalise, avec le critique de cinéma et parolier Jean Rougeul un court métrage au titre explicite, "Illusion", dont il écrit aussi le scénario. On y voit notamment un montreur d'ombres et un prestidigitateur, incarné par l'illusionniste Veno, qui fut le directeur du théâtre Robert-Houdin.

CARRIERE A LA TELEVISION :

-"Méliés, magicien de Montreui-sous-Bois" (1964), de Jean-Christophe Averty-Dans le cadre de la série "Le théâtre de la jeunesse".

-"Monsieur Robert Houdin" (1966), de Robert valey-Rôle de Gil.

On ne s'étonnera pas que les deux rôles qu'a tenus Michel Seldow à la télévision aient trait à l'univers de la magie. Il participe ainsi à un épisode de la merveilleuse série de Claude Santelli, "Le théâtre de la jeunesse", dans lequel Jean-Christophe Averty, qui s'y connaissait, lui aussi, en matière de trucages, recrée l'univers de Georges Méliés, l'inventeur de la féérie et du fantastique à l'écran.

Quand au téléfilm, "Monsieur Robert Houdin", dont Michel Seldow écrit aussi le scénario, il rend hommage à l'un des illusionnistes les plus célèbres de tous les temps. L'illusionniste y joue le rôle de son fidèle assistant. A un moment donné, on peut voir sa tête sur un plat, posé sur une table. C'était là l'un des trucs les plus spectaculaires de ces rois de l'illusion qu'étaient Robert Houdin et Georges Méliés.

GEORGES LORIOT (1884-1973)

Injustement méconnu, Georges Loriot est un de ces clowns qui ont fait les grands soirs du cirque. Commençant sa carrière en 1904, il a une spécialité : le vélo. Car les clowns sont des artistes complets, qui ont plusieurs cordes à leur arc.

Pour sa part, Georges Loriot était un "acrobate de la bicyclette", dont il faisait ce qu'il voulait. C'était un homme petit, au visage un peu osseux, qui ne s'imposait pas par sa stature, mais la finesse de ses réparties et de ses entrées en matière, qu'il imaginait lui-même;

Petit galurin rond sur la tête et pantalons trop larges, il ne manquait jamais de faire rire le public par ses dialogues cocasses avec ses partenaires. Car, comme tous les clowns, Georges Loriot travaillait en équipe.

Dès le début de sa carrière, il intègre en effet un groupe comique, les Bowden's, ce qui lui vaut son nom de scène, Loriot se faisant désormais appeler "Bowden", du moins le plus souvent. Mais il fit équipe avec bien d'autres Augustes ou "messieurs Loyal". Il s'associa en effet avec d'autres clowns célèbres, comme l'Américain Billy Beck, qui commença sa carrière au cirque Medrano, Maïss, qui s'illustra aussi avec un numéro de moto, lancée sur un câble, Emile Recordier, qui conçut de nombreux spectacles à Medrano, ou encore Boulicot, l'Auguste aux cheveux verts.

Bowden se produit lui aussi à Medrano, mais également au Cirque d'hiver ou au Nouveau cirque, salle munie d'un bassin aquatique, et d'abord nommée pour cela les Arènes nautiques.

Roger Loriot était également un pilier de la célèbre émission "la piste aux étoiles". Longtemps présentée, avec élégance et brio, par Roger Lanzac, cet hommage hebdomadaire au cirque, diffusé le mercredi soir (les enfants ayant alors congé le jeudi) fit les beaux soirs de la télévision française durant plus de 20 ans, de 1956 à 1978.

Le clown Bowden fit aussi un peu de cinéma.

CARRIERE AU CINEMA :

-"Mon oncle" (1958), de Jacques Tati.

-"125 rue Montmartre" (1959), de Gilles Grangier-Rôle du clown.

-"Les vieux de la vieille" (1960), de Gilles Grangier-Rôle du pensionnaire de l'hospice.

-"Tintin et le mystère de la Toison d'or" (1961), de Jean-Jacques Vierne-Rôle du professeur Tournesol.

-"Heureux anniversaire" (1962), court-métrage de Pierre Etaix-Rôle du buveur de vin dans la camionnette.

-"Le soupirant" (1963), de Pierre Etaix.

-"Un drôle de paroissien" (1963), de Jean-Pierre Mocky.

-"Tintin et les oranges bleues" (1964), de Philippe Condroyer-Rôle du professeur Tournesol.

-"Yoyo" (1965), de Pierre Etaix.

-"Tant qu'on a la santé" (1966), de Pierre Etaix.

-"Les compagnons de la marguerite" (1967), de Jean-Pierre Mocky-Rôle du petit vieux.

-"Le grand amour" (1969), de Pierre Etaix-Rôle du vieil homme.

-"Les clowns" (1971), de Frederico Fellini-Lui-même.

Georges Loriot est surtout connu pour avoir interprété, par deux fois, le professeur Tournesol, le célèbre personnage d'Hergé, connu pour sa légendaire distraction, renforcée par une surdité qui entraîne des quiproquos et des dialogues cocasses.

Avec sa petite taille, son visage émacié et sa science des mimiques faciales, le clown est l'interprète idéal du scientifique lunatique. Il a surtout la part belle dans le premier opus, "Tintin et le mystère de la Toison d'or", le second film, "Tintin et les oranges bleues" ne lui offrant qu'une simple apparition.

Georges Loriot paraîtra également dans cinq des films de Pierre Etaix. Ce qui n'est guère étonnant, le cinéaste, clown lui-même, à ses moments perdus, et mari d'une célèbre artiste de cirque, Annie Fratellini, ayant une véritable fascination pour l'univers de la piste.

Dans "Heureux anniversaire", un chauffeur-livreur est coincé dans les bouchons. Il descend de sa fourgonnette, dont il ouvre la porte. On découvre alors deux hommes (dont Georges Loriot) en train de casser tranquillement la croûte. Georges Loriot offre un verre de vin au chauffeur, en lui lançant "et il est bon hein !". On le voit, une brève apparition de quelques secondes.

Il aura de brefs rôles dans d'autres films de Pierre Etaix, dont "Yoyo", qui est un merveilleux hommage au cirque. Loriot y fait ce qu'il sait le mieux faire, le clown, tout comme dans "125 rue Montmartre", de Gilles Grangier, ou surtout, dans l'admirable film de Fellini, "Les clowns", qui témoigne de l'admiration qu'il vouait à ces amuseurs.

On l'apercevra aussi, toujours brièvement, dans deux films de Jean-Pierre Mocky.

On vit aussi Georges Loriot sur le petit écran;

CARRIERE A LA TELEVISION :

-"Bastoche et Charles-Auguste" (1960), série de Bernard Hecht-Rôle de l'amateur de champignons.

-"Rue du Havre" (1962), de Jean-Jacques Vierne-Rôle du balayeur.

-"Le pied sur le tapis" (1964), de Jean-Marie Coldefy.

-"Mésentente cordiale" (1966), série de Jean-Charles Lagneau-Rôle du propriétaire.

-"Allô police" (1967), série de Robert Guez-Rôle du marchand de marrons.

-"Salle n° 8", série de Robert Guez et Jean Dewever-Rôle de M. Albert.

Carrière discrète, on le voit, qui amena Georges Loriot à tenir de modestes emplois à la télévision. Un marchand de marrons, un ramasseur de champignons ou un balayeur, pas de quoi rester dans les mémoires.

Dans la série "salle n°8" qui, bien avant "Urgences", s'attachait à décrire la vie quotidienne d'un hôpital, l'acteur apparaît dans deux épisodes et incarne un patient.

Dans le feuilleton en dix épisodes de Jean-Charles Lagneau, "Mésentente cordiale", Georges Loriot interprète le propriétaire du logement dont son locataire (Bernard Woringer) ne peut plus payer le loyer. Il insiste pour recevoir son dû et menace d'expulsion le locataire impécunieux.

RHUM (1904-1953)

On a un peu oublié cet artiste de cirque. Pourtant, Rhum, de son vrai nom Henri Sprocani, fut un des plus grands clowns de son époque. Il fut en effet le partenaire du clown blanc Pipo, du duo Bario et Dario, ou encore du jongleur Enrico Rastelli. Il travailla aussi avec le clown Despard-Plègfe, qui fit débuter un certain Achille Zavatta, qui n'était alors qu'un obscur écuyer.

Comme souvent, Rhum appartenait à une dynastie du cirque. Son père avait en effet débuté comme acrobate, avant de devenir clown, sous le pseudonyme de Rhum, que son fils devait reprendre au début des années 1920. Quabnt à sa mère, elle était écuyère. Fidèle à la tradition familiale, il commença très tôt à se produire sur la piste, choisissant le rôle d'auguste. C'est avec son frère Raphaël, clown lui-même sous le nom de Kirsch, que Rhum fit ses débuts.

Auguste renommé, il connut une grande célébrité dans les années 20 et 30, notamment comme vedette du grand cirque Médrano. Là encore, il eut des partenaires prestigieux: Porto, qui fut un très grand auguste, inaugurant une nouvelle relation avec le clown blanc, Loriot, avec son petit chapeau et ses pantalons trop grands, ou encore le clown Billy Beck. Au cirque Medrano, Rhum présenta des numéros mémorables, plus tard gravés sur disque, comme "Manetti et Rhum", en compagnie du clown Charles Manetti, ou encore "Sur mon ocarina". Rhum fut aussi un grand ami de Jacques Tati, qui s'inspira de son art du mime.

Dominique Mauclair, spécialiste du monde du cirque et ancien Président du Cirque national français, rappelait volontiers combien ce grand clown l'avait touché. Refusant souvent le maquillage et se présentant sur la piste comme un homme ordinaire, "Rhum imposait par petites touches son personnage".

Rhum participa aussi à l'enregistrement de l'opérette de Louis Ganne, "Les saltimbanques", avec Janine Micheau, Robert Massard et Geneviève Moizan. Dans ce disque Decca, réédité en 1966 et 1973, il interprétait, bien sûr, un rôle de clown, en compagnie d'un autre compère, dénommé Alex. Ilo obtint aussi un des premiers rôles d'un spectacle donné en 1950 à l'ABC. Ces "Mille et une folies", écrites par Gilles Margaritis, un des grands noms du cirque, et Mitty Goldin, compositeur et directeur de l'ABC, ont naturellement le cirque pour sujet. Rhum y retrouve le grand jongleur Italo Médini, le disciple d'Enrico Rastelli, lui-même partenaire de notre clown.

Rhum fit également de brèves apparitions sur l'écran.

CARRIERE AU CINEMA:

-"On demande une brute" (1934), court métrage de Charles Barrois-Rôle de Mérandol.

-"A la manière de..." (1935), court métrage de Paul Laborde-Rôle de Rhum.

-"Gai dimanche!" (1935), de Jacques Berr.

L'amitié de Jacques Tati pour Rhum valut à ce dernier de participer "Gai dimanche!" (1935), petit film burlesque, qui, dans un hommage aux grands comiques américains, met en scène deux mendiants à l'allure altière (Tati et Rhum) qui essaient de redonner forme à leurs costumes, après une nuit passée sur une bouche de métro. L'année précédente, Rhum avait déjà donné la réplique à Tati dans "On demande une brute", où un mari timide (Tati) doit disputer un match de boxe acharné. A noter que le clown Rhum a participé, avec Tati, à l'écriture du scénario de "Gai dimanche!". Enfin, dans "A la manière de...", de Paul Laborde (1935), il incarne le cocasse soupirant de Michèle Michel.

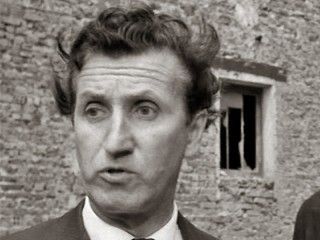

ETIENNE DECROUX (1898-1991)

Etienne Decroux est, avec son disciple Marcel Marceau (et, d'une certaine manière, avec Jean-Louis Barrault, qui fut son premier élève), le plus grand mime français, celui qui a fixé la "grammaire" de cet art austère, qualifié par lui de "statuaire mobile". Au départ, il a une formation d'acteur, auprès des plus grands maîtres du théâtre: Copeau et son Vieux Colombier, puis Charles Dullin, qui l'engage dans sa compagnie, enfin Jouvet et même Artaud.

Puis, peu à peu, et surtout à partir des années 40, Etienne Decroux délaisse sa carrière de comédien, pour se consacrer de plus en plus à l'art du mime. Il met ainsi au point une technique nouvelle, le "mime corporel dramatique". Il s'agit de prendre comme moyen d'expression premier, non plus la voix, mais le corps seul, qui doit "rendre visible l'invisible". Toutes les pensées et les émotions de celui qui reste tout de même un acteur doivent passer par les mouvements du corps. Le mime formé à cette dure école doit savoir se placer sur scène et se déplacer avec une science infaillible, qui doit éveiller l'imagination du spectateur et déboucher sur le rêve. Pour ce mime, qui veut redonner la primauté au corps, le visage (comme les mains d'ailleurs) est trop bavard, et, pour étouffer son expression parasite, il ne faut pas hésiter à utiliser des masques. Comme il le dit lui-même:"Dans notre art, le corps de l'homme est la matière; il faut que ce soit lui qui imite la pensée".

Créateur de cette méthode de mime originale, Etienne Decroux est aussi, on l'a dit, un grand pédagogue, qui donna des cours au théâtre de l'Atelier, à Paris, mais aussi au Piccolo Teatro, à Milan, et même au prestigieux Actor's Studio. Mais c'est dans sa propre école, fondée à Paris en 1962, qu'Etienne Decroux a le plus eu l'occasion, durant près de trente années, de dispenser les subtilités de son art.

Etienne Decroux a écrit nombre de pièces de mime, comme "Méditation", "Le passage des hommes sur la terre" ou encore "Le fauteuil de l'absent". Elles ont inspiré bien des metteurs en scène de théâtre réputés, comme Bo Wilson ou Eugenio Barba.

Comme acteur "classique", Etienne Decroux a participé à de nombreuses pièces.

CARRIERE AU THEATRE:

-"La femme silencieuse" (1925), de Ben Jonson-Mise en scène de Charles Dullin-Rôle de Sotteville des Amourettes-Théâtre de l'Atelier.

-"La comédie du bonheur" (1926), de Nicolas Evréïnoff-Mise en scène de Charles Dullin-Rôle du souffleur.

-"Le joueur d'échecs" (1927), d'après Henry Dupuy-Mazuel-Adaptation de Marcel Achard-Mise en scène de Charles Dullin-Rôle de Bezrodobko-Théâtre de l'Atelier.

-"Les mystères de l'amour" (1927), de Roger Vitrac-Mise en scène d'Antonin Artaud-Rôle du boucher-Théâtre de Grenelle.

-"Bilora" (1928), de Ruzzante-Adaptation d'Alfred Mortier-Mise en scène de Charles Dullin-Rôle du père Pittaro-Théâtre de l'Atelier.

-"Volpone" (1928), d'après Ben Jonson-Adaptation de Jules Romains et Stefan Zweig-Mise en scène de Charles Dullin-Rôle de Corvino-Théâtre de l'Atelier.

-"Le stratagème des roués" (1930), d'après George Farquhar-Adaptation de Maurice Constantin-Weyer-Rôle de Boniface-Théâtre de l'Atelier.

-"Musse ou l'école de l'hypocrisie" (1930), de Jules Romains-Mise en scène de Charles Dullin-Rôle du Dr Ventrelin-Théâtre de l'Atelier.

-"Le fils de Don Quichotte" (1930), de Pierre Frondaie-Mise en scène de Charles Dullin-Rôle de Sancho Pança-Théâtre de l'Atelier.

-"La quadrature du cercle" (1931), de Valentin Petrovitch Kataev-Mise en scène de François Vibert-Rôle d'Emiliane-Théâtre de l'Atelier.

-"Atlas hôtel" (1931), d'Armand Salacrou-Mise en scène de Charles Dullin-Rôle de l'officier-Théâtre de l'Atelier.

-"La paix" (1932), d'après Aristophane-Adaptation de François Porcher-Rôle de Polémos-Théâtre de l'Atelier.

-"Le coup de Trafalgar" (1934), de Roger Vitrac-Mise en scène de Marcel Herrand-Rôle de M. Dujardin-Théâtre de l'Atelier.

-"Le coup de Trafalgar" (1938), de Roger Vitrac-Mise en scène de Sylvain Itkine-Théâtre des Ambassadeurs.

-"Théâtre dans une bouteille" (1954), de Georges Neveux-Mime-Chez Agnès Capri.

On le voit, l'essentiel de la carrière théâtrale d'Etienne Decroux s'est déroulée au théâtre de l'Atelier, sous la houlette de Dullin. Il fait ainsi partie de la distribution de deux pièces du dramaturge élizabéthain Ben Jonson, dont le très célèbre "Volpone", avec Dullin lui-même dans un rôle immortalisé à l'écran par le grand Harry Baur. Etienne Decroux y incarne le jeune marchand Corvino qui, comme les autres, convoite l'héritage du rusé Volpone. Dans "Les mystères de l'amour", de Roger Vitrac, il est dirigé par Artaud lui-même, qui fonda avec Vitrac le théâtre Alfred Jarry. Etienne Decrous jouera une autre des pièces de Roger Vitrac, "Le coup de Trafalgar", mise en scène par Marcel Herrand.

Il participe aussi, toujours sous la férule de Dullin, à "Bilora", une pièce de Ruzzante, dramaturge italien du XVIe siècle. Mais Decroux sacrifie aussi à un répertoire plus contemporain et paraît ainsi dans "Musse", une pièce de Jules Romains, qui avait, avec Stefan Zweig, adapté "Volpone", et dans "Le fils de Don Quichotte", une pièce de Pierre Frondaie, un auteur très fin de siècle et un peu mondain, adulé du tout Paris de l'époque. Il y joue le fidèle Sancho Pança, face à Dullin en don Quichotte. A noter encore sa participation à la comédie d'Aristophane, "La paix", adaptée par François Porcher, où Etienne Decroux incarne les élans guerriers des Grecs, face aux aspirations à la paix défendues par le personnage interprété par Dullin.

Le cinéma a également fait appel au talent d'Etienne Decroux.

CARRIERE AU CINEMA:

-"L'affaire est dans le sac" (1932), de Pierre Prévert-Rôle de Benjamin Deboisé.

-"Crime et châtiment" (1935), de Pierre Chenal.

-"Le commissaire est bon enfant, le gendarme est sans pitié" (1935), court-métrage de Jacques Becker et Pierre Prévert-Rôle de Jean-Edouard Floche.

-"L'affaire Lafarge" (1938), de Pierre Chenal-Rôle d'un paysan.

-"Belle étoile" (1938), de Jacques de Baroncelli.

-"Le dernier tournant" (1939), de Pierre Chenal-Rôle du patron du bistrot.

-"L'or du Cristobal" (1940), de Jean Stelli-Rôle de l'idiot.

-"Macao, l'enfer du jeu" (1942), de Jean Delannoy-Rôle d'un matelot.

-"L'escalier sans fin" (1943), de Georges Lacombe-Rôle d'un colonial.

-"Adieu Léonard" (1943), de Pierre Prévert-Rôle de Prasmoquier.

-"Le corbeau" (1943), d'Henri-Georges Clouzot-Rôle du garçon du cercle.

-"Le voyageur sans bagages" (1944), de Jean Anouilh.

-"Les enfants du paradis" (1945), de Marcel Carné-Rôle d'Anselme Deburau.

-"Messieurs Ludovic" (1946), de Jean-Paul Le Chanois-Rôle du guide.

-"Les petites annonces matrimoniales" (1947), court-métrage de Claude Barma-Rôle du poète.

-"Voyage surprise" (1947), de Pierre Prévert-Rôle de Mikhail.

-"Capitaine Blomet" (1947), d'Andrée Fleix.

-"Clochemerle" (1948), de Pierre Chenal-Rôle du docteur Mouraille.

-"Occupe-toi d'Amélie...!" (1949), de Claude Autant-Lara.

-"La bergère et le ramoneur" (1952), film d'animation de Paul Grimault-Voix.

-"Comme un cheveu sur la soupe" (1957), de Maurice Régamey-Rôle du fou.

Sans doute le rôle le plus célèbre d'Etienne Decroux est-il, dans "Les enfants du paradis", de Carné, son incarnation du grand mime et danseur de corde Anselme Deburau qui, au début du XIXe siècle, popularisa son personnage de pierrot lunaire sur le théâtre des Funambules, situé sur le fameux "boulevard du crime". Jean-Louis Barrault, qui, on le sait, tenait Decroux pour son maître, campe ici le fils du mime, Jean-Gaspard Deburau, qui s'appelle "Baptiste" dans le film. Aucun rôle, sans doute, ne pouvait mieux convenir au rénovateur de l'art du mime au XXe siècle.

Il n'est pas non plus surprenant de retrouver Etienne Decroux au générique de plusieurs films de Pierre Prévert, dont il appréciait, sans doute, la vision cocasse du monde et l'inspiration surréaliste. Dans "L'affaire est dans le sac", il interprète le rôle important du chapelier Benjamin Deboisé, qui projette d'enlever un milliardaire, roi du buvard, joué par l'inénarrable Anthony Gildès. Dans un court-métrage coréalisé par Pierre Prévert et Jacques Becker, "Le commissaire est bon enfant...", Etienne Decroux tient un emploi qu'il aura souvent l'occasion d'illustrer, celui d'un fou, qui donne ici bien du fil à retordre au commissaire joué par l'irrésistible Palau. On le retrouve aussi au générique de deux autres réussites de Pierre Prévert, "Adieu Léonard" et "Voyage surprise".

Pierre Chenal fera aussi appel, plusieurs fois, à Etienne Decroux, lui confiant de petits rôles, parfois pittoresques, comme le patron du bistrot du "Dernier tournant", la première adaptation du célèbre roman de James M. Cain, "Le facteur sonne toujours deux fois".

On a pu apercevoir également Etienne Decroux sur le petit écran.

CARRIERE A LA TELEVISION:

-"Le spectre rouge" (1968), de Pierre Prévert-Dans le cadre de la série "Les compagnons de Baal"-Rôle du compagnon Ukobach.

-"L'inquiétant professeur Lomer" (1968), de Pierre Prévert-Dans le cadre de la série "Les compagnons de Baal"-Rôle du compagnon Ukobach.

-"L'héritage de Nostradamus" (1968), de Pierre Prévert-Dans le cadre de la série "Les compagnons de Baal"-Rôle du compagnon Ukobach.

C'est sans doute par amitié pour Pierre Prévert qu'Etienne Decroux a accepté de jouer dans "Les compagnons de Baal", sur un scénario de Jacques Champreux, feuilleton fantastique aux nuances surréalistes. Il est l'un de ces mystérieux compagnons qui, sous l'autorité de leur grand maître, incarné par l'inquiétant Jean Martin, sont prêts à tout pour pouvoir dominer le monde.

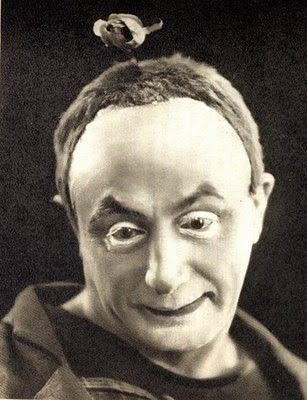

BEBY (1880-1958)

Aristodemo Frediani, di Béby, est un des plus grands clowns français, mais il est bien oublié aujourd'hui et c'est injuste. Lui et son frère Guglielmo, dit Willy, étaient les fils d'un acrobate et directeur de cirque italien, Auguste Frediani. On sait bien que le cirque est une affaire de famille et que les secrets de la piste se transmettent de génération en génération. Béby et son frère ont grandi dans l'arène et ont débuté, dès 1887, dans le cirque de leur père. Tout jeunes encore, ils montent un numéro d'acrobatie équestre, qu'ils présentent en particulier au Nouveau Cirque de Paris au début du siècle puis, quelques années plus tard, chez Barnum. Durant ce numéro, ils réalisent un des exercices d'acrobatie équestre les plus difficiles qui soient: "la colonne à trois sur le dos d'un cheval au galop". Cet exploit, très rarement présenté en raison des grands dangers qu'il comporte, comprenait les deux frères, Willy et Béby, en première et deuxième positions, et, pour compléter la colonne, René Cure ou Zizine, le fils de Willy.

C'est en 1918 qu'après plusieurs chutes et dix-sept fractures, qui lui donnent une démarche arquée, Béby décide d'arrêter l'acrobatie et devient clown. Il forme alors, avec un autre grand clown, Antonet, un duo classique, qui dure de 1918 à 1932 et où il se réserve le rôle d'Auguste. Après 1933, Béby s'associe avec d'autres clowns blancs réputés, comme Maïss,Alex ou encore Pipo. Béby avait su se créer une dégaine inimitable, qui n'était pas sans rappeler celle du grand Toto: un costume à carreaux trop grand, un galurin informe planté sur une touffe de cheveux roux où semblait pousser une fleur délicate. Béby, dès son entrée, savait capter l'attention de ses spectateurs; doué d'une "vis comica" naturelle, il se lançait sans attendre dans un monologue confus qui lui valait ses premiers rires. Comme tous les grands clowns (et comme Jacques Tati, qui en avait l'âme), Béby savait tirer du moindre objet un effet comique assuré; qu'on se souvienne de ses démêlés avec une chaise longue dont il vantait le confort à son clown blanc mais que, malgré tous ses efforts, il ne parvenait jamais à installer. Ces tentatives vaines ayant pour effet classique de mettre à rude épreuve la patience de son partenaire, Béby essayait de se dépêcher et, plus il se hâtait, plus la chaise se dérobait, lui coinçant les doigts et devenant bientôt un tas de tissu informe. Et c'est au moment où, fou de rage, il lançait au loin la maudite chaise longue que, retombant au sol, elle se mettait en place toute seule et comme par miracle. D'autres numéros, en particulier avec Antonet, sont aussi devenus des classiques, comme la boxe ou la poupée mécanique par exemple.

On prétend que Béby était polyglotte et parlait dix langues, dont le patois de Mazamet, où il était né en 1880. Henri Mahé, le peintre des cirques (et aussi des maisons closes) fit son portrait en 1930, alors qu'il se produisait à Médrano. Le musée du cirque d'Albi conserve de nombreux souvenirs de ce clown admirable. A la fin de sa carrière, il se retira à Castres, où il possédait un château.

Dans son unique court-métrage, en 1946, un Jean-Pierre Melville inattendu rend hommage au cirque et, en particulier, à Béby. On voit le célèbre clown, déjà âgé, retirant son maquillage et parcourant les rues de Paris, avec son compère Maïss, à la recherche d'une inspiration pour leur prochain numéro.

Voici ce que disait Tristan Rémy de Béby: "(...) Son masque tout simple, la mobilité crispée de ses yeux, ses attitudes stéréotypées qui ont été beaucoup imitées, ses réparties inquiètes, sa voix subitement véhémente et bientôt apaisée, ont des accents de sincérité étonnante sous la drôlerie".

On a aperçu Béby au cinéma, le temps de quelques films.

CARRIERE AU CINEMA:

-"Les affaires publiques" (1934), de Robert Bresson-Rôle du chancelier.

-"Juanita" (1935), de Pierre Caron-Rôle de Mingo.

-"Les frères Delacloche" (1936), court-métrage de Maurice Kéroul et Jean Mugeli.

-"La vie des artistes" (1938), de Bernard Roland-Lui-même.

-"Vingt-quatre heures de la vie d'un clown" (1946), court-métrage de Jean-Pierre Melville-Rôle du clown.

-"Une fille dans le soleil" (1952), de Maurice Cam-Rôle de Fenelon.

Dans "Les affaires publiques" (1934), un film inattendu dans la carrière de Robert Bresson et retrouvé par miracle, sorte de farce burlesque et musicale, Béby tient le rôle assez important de chancelier de la République de Crogandie. qui cherche à rivaliser avec sa voisine, la République de Mirémie.Puis il participe à la fantaisie musicale, sur fond de mélodie tzigane, de Piere Caron, "Juanita" (1935), avec Alfred Rode et Nane Germon et paraît dans "Une fille dans le soleil" (1952) aux côtés d'un Henri Genès qui, maire d'un village, épouse, au grand dam de ses administrés, une pin-up nouvellement arrivée. Dans "La vie des artistes" (1938), de Bernard Roland et dans le court-métrage de Melville (1946), Béby tenait son propre rôle.

ANNIE FRATELLINI (1932-1997)

Comment ne pas attraper le virus du cirque quand on appartient à la famille des Fratellini? Est-il besoin de rappeler l'aura légendaire du fameux trio Fratellini qui, à l'orée du XXe siècle, renouvela l'art si subtil du clown? Paul, François et Albert Fratellini remodelèrent la structure des "entrées", ces numéros codés où, face à face, l'auguste et le clown blanc jouaient leur immuable partie. Les numéros, puisés dans le fonds séculaire de la commedia dell'arte, furent renouvelés par le trio et permirent désormais à deux augustes de tenir la dragée haute au clown blanc.

Annie Fratellini, fille de Victor, clown et trapéziste, débuta au cirque Médrano en 1948. Première femme à faire l'auguste, acrobate et musicienne (elle joue notamment du concertina) elle retrouvera le cirque, après quelques détours,en épousant Pierre Etaix, à la fin des années 60. Celui-ci, on le sait, était passionné de cirque ("le cirque et le métier de clown ne m'ont jamais quitté") et, comme Tati ou Jerry Lewis, ses amis, il avait porté l'art du mime à un sommet (en 2012, à 84 ans, il reprend même du service pour le cirque Bouglione!). En 1973, tous deux décident de créer une école de cirque, qui portera le nom d'Annie Fratellini et qui a formé des générations d'artistes de la piste aux étoiles. Elle fondera aussi un lycée professionnel privé, le seul établissement en France à former aux arts du cirque.

Entretemps, et peut-être pour échapper à un destin qui semblait écrit d'avance, Annie Fratellini s'était essayée à la chanson. Dotée d'une voix chaude et musicale, elle a un peu de l'élégance vocale et de la netteté du phrasé de Jacqueline François. Son répertoire comprend des standards indémodables, comme "J'ai ta main" (immortalisée par Trénet, bien sûr, et Jean Sablon), "Vous qui passez sans me voir", "It had to be you", un des succès de Sinatra, "Mon amour", une chanson d'Aznavour, "C'est mon gigolo", ou "Mon homme" mais aussi des titres moins connus, comme "Le gars de Rochechouart",écrit par Boris Vian (sur une musique d'Henri Salvador) ou "Puisque tu dors".

Annie Fratellini fit aussi une carrière de comédienne.

AU CINEMA:

-"Rascel-Fifi", de Guido Leoni (1957)-Rôle de Michaela Gionata.

-"Miss Pigalle", de Maurice Cam (1958)-Rôle de la chanteuse.

-"Et ta soeur", de Maurice Delbez (1958)-Rôle de Jeannette.

-"Zazie dans le métro", de Louis Malle (1960)-Rôle de Mado.

-"Tout l'or du monde", de René Clair (1961)-Rôle de Rose.

-"Le pas de trois", d'Alain Bornet (1964)-Rôle de la gouvernante du duc.

-"La métamorphose des cloportes", de Pierre Granier-Defferre (1965)-Rôle de Léone.

-"Le grand amour", de Pierre Etaix (1969)-Rôle de Florence.

-"Les clowns", de Frederico Fellini (1971)-Elle-même.

-"Henry and June", de Philip Kaufman (1990)- Rôle de la patronne.

Peu de films, mais des rôles assez marquants: celui de Léone, la prostituée au grand coeur de "La métamorphose des cloportes", de Rose, la servante de Bourvil (dans "Tout l'or du monde", de René Clair), qui veut le convaincre de vendre sa ferme au promoteur immobilier incarné par Philippe Noiret, de Mado les p'tits pieds, la servante du célèbre "Zazie dans le métro" ou encore l'héroïne du "grand amour", le seul film de son mari, Pierre Etaix, où elle ait joué. A noter sa participation, dans un rôle important, au film de gangsters de Guido Leoni; elle aura l'occasion d'y donner la réplique au grand acteur comique italien Renato Rascel.

Annie Fratellini fit une unique incursion sur le petit écran.

A LA TELEVISION:

-"Pause-café, pause tendresse", série de Serge Leroy (1981).

GAETAN BLOOM (1952)

Gaëtan Bloom est sans doute un des prestidigitateurs les plus réputés. Le célèbre Dominique Webb, qui fut son maître, ne tarit pas d'éloge à son égard: "Voici maintenant l'un des plus grands magiciens du monde (...) c'est le magicien le plus créatif de sa génération";quant à Pierre Etaix, grand amateur d'"illusions" s'il en est, il loue la culture "magique" de Gaëtan Bloom: "Il a lu tous les ouvrages(...) concernant cette discipline (...)Il est "le" magicien".

Très connu aux Etats-Unis, c'est une sorte de professeur de magie, qui court le monde et donne des conférences très prisées, où il donne la primeur de ses astuces: "la glace transpercée", "le cigare watch", "l'oeuf en poule"...ou encore la tranche de saucisson, dont vous avalez un petit morceau, puis semblez le recracher en direction de la tranche, qui se reconstitue comme par miracle!

Gaêtan Bloom est l'hôte de nombreux festivals de magie, au Magic-House, restaurant-spectacle "magique" aux Antilles (où il est l'hôte de Dominique Webb) ou au concours de la Fédération internationale des sociétés magiques.

Gaëtan Bloom a aussi tâté du métier d'acteur.

AU CINEMA:

-"Les bijoux de famille", de Jean-Claude Laureux (1975)-Rôle d'Antoine, le fils.

-"Les sous-doués", de Claude Zidi (1980)-Rôle de Gaëtan.

-"Inspecteur la bavure", de Claude Zidi (1980)-Rôle du clochard.

-"Je vous aime", de Claude Berri (1980)-Rôle du prestidigitateur.

-"Fifty-fifty", de Pascal Vidal (1981)-Rôle du 1er directeur sportif.

-"Les sous-doués en vacances", de Claude Zidi (1982)-Rôle de Gaëtan.

-"Le fou du roi", d'Yvan Chiffre (1984)-Rôle de La Voisin.

-"Nemo", d'Arnaud Sélignac (1984)-Rôle de Puchkine.

-"Les cigognes n'en font qu'à leur tête", de Didier Kaminka (1989)-Role d'un badaud.

-"Henry et June", de Philip Kaufman (1990)-Rôle de l'ami d'Henri N.3.

-"Promotion canapé", de Didier Kaminka-Rôle de Jean 28.

-"Astérix et Obélix contre César", de Claude Zidi (1999)-Rôle de Plaintecontrix.

Le rôle le plus marquant de Gaëtan Bloom au cinéma fut sans conteste celui de Gaëtan, un des copains de Bébel, alias Daniel Auteuil, à la tête de la paresseuse bande de cancres du cours Louis XIV. A noter aussi sa participation à une des aventures d'Astérix et Obélix, toujours sous la direction de Claude Zidi ou son rôle inattendu de la Voisin, la célèbre empoisonneuse de l'affaire des poisons, dans le médiocre film du cascadeur Yvan Chiffre (avec, tout de même, la présence du grand Jean Desailly en Louis XIV).

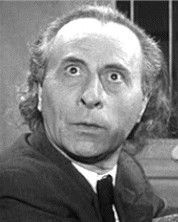

MAC RONAY (1913-2004)

Maigre, le regard égaré et le visage ravagé de tics, Mac Ronay, engoncé dans un habit élimé, présente, dans son spectacle d'illusionniste miteux, un numéro de magie pour rire: approche-t-il une bougie allumée de sa main, il se brûle et pousse un cri aigu, il ouvre une boîte, s'apprêtant à la présenter au public, et, après y avoir jeté un coup d'oeil, la referme d'un air piteux. On se souvient aussi de son célèbre dresseur de puces et des mouvements de tête qui ponctuaient les cabrioles imaginaires des petites bêtes. Mac Ronay, qui, comme Buster keaton, ne quittait jamais son air lugubre, était un maître incontesté dans son domaine. On put l'applaudir longtemps au Crazy Horse, ce qui ne l'empêcha pas d'avoir une carrière internationale.

Ni de faire du cinéma;

AU CINEMA:

-"Larmes de joie" ("Risate di gioia"), de Mario Monicelli (1960)-Rôle du guide du métro.

-"La grande pagaille" ("Tutti a casa"), de Luigi Comencini (1960)-Rôle d'Evaristo Brisigoni.

-"L'assassin" ("L'assassino"), de Elio Petri (1961)-Rôle de Suicida.

-"Toto di notte N.1", de Mario Amendola (1962).

-"Il mio amico Benito", de Giorgio Bianchi (1962)-Rôle de Landolfi.

-"Il motorizzati", de Camillo Mastrocinque (1962)-Rôle du gardien.

-"Il giorno piu corto", de Sergio Corbucci (1963)- Rôle du prestidigitateur (non crédité).

-"Les tontons flingueurs", de Georges Lautner (1963)-Rôle de Bastien.

-"Le renard s'évade à trois heures" ("Caccia alla volpe"), de Vittorio De Sica (1966)-Rôle de Carlo.

-"la nuit des généraux" ("The night of the generals"), de Anatole Litvak (1967)-Rôle d'un conducteur de tank (non crédité).

-"l'aile ou la cuisse", de Claude Zidi (1976)-Rôle du sommelier.

-"L'ange gardien", de Jacques Fournier (1978)-Rôle de Firmin, le barman.

-"Le fou du roi", de Yvan Chiffre (1984)-Rôle de Lassalle.-"

-"J'écris dans l'espace", de Pierre Etaix (1989).

Mac Ronay a commencé sa carrière à l'écran par une incursion remarquée dans le meilleur cinéma italien des années 1960: "La grande pagaille", de Comencini, errance de quelques soldats italiens (Alberto Sodi, Serge Reggiani...) qui, après l'armistice signé par leur pays en septembre 1943, aimeraient bien rentrer chez eux tout en faisant leur devoir, ou "L'assassin", d'Elio Petri, remarquable film un peu kafkaïen, où Marcello Mastroianni , accusé du crime de sa maîtresse, essaie de sauver son image de séducteur et de maintenir l'unité de sa vie (avec aussi le grand comédien Silvo Randone). Mac Ronay a également joué dans des films de Mastrocinque ou Bianchi, bons faiseurs d'un cinéma purement commercial et surtout connus pour leurs comédies avec le grand Toto.

Après avoir figuré des silhouettes (dans "La nuit des généraux", de Litvak notamment) et passé dans le plus mauvais film de Vittorio de Sica, "Le renard s'éveille à cinq heures", (avec Victor Mature et Peter Sellers), Mac Ronay restera finalement dans la mémoire des cinéphiles pour ses rôles de Bastien dans "Les tontons flingueurs", de Lautner et du sommelier dans "L'aile ou la cuisse", de Claude Zidi.

A LA TELEVISION:

-"Paris ist eine Reise wert", de Paul Martin (1966).

Dans l'unique apparition de Mac Ronay sur le petit écran (du moins dans une oeuvre de fiction) on le voit reprendre son costume de magicien pour participer à cette comédie musicale en 13 tableaux, du réalisateur allemand Paul Martin (qui a mis en scène quelques films dans les années 1930, avec Lilian Harvey notamment), où on retrouve aussi Fernandel et son fils Frank.

GILLES MARGARITIS (1912-1965)

Gilles Margaritis a sans doute créé les premières élmissions de télévision consacrées au music-hall et ,surtout, au cirque, qui était sa grande passion. Entré dès 1950 à la RTF, il commence à produire "Music-hall parade", programme dédié à la chanson, puis "Chester folies", où il put, pour la première fois, présenter des numéros de cirque. Cette émission devait servir de modèle à un de ces programmes dont les téléspectateurs d'un certain âge se souviennent avec attendrissement. C'est que "La piste aux étoiles" (1954-1976), puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a bercé leur enfance et qu'elle a laissé dans leur souvenir l'écho de ses voix, celle de Roger Lanzac, le chaleureux M. Loyal, ou celles, pleines de rire, d'Achille Zavatta ou des Bario. Et "La piste aux étoiles", nous la devons à Gilles Margaritis.

Mais il avait d'autres centres d'intérêt et réalisa aussi, entre autres, "Sous les yeux de verre" (1952), une émission policière, qu'il présenta aussi, ou un beau documentaire consacré à Toulouse-Lautrec "Toulouse-Lautrec au Moulin Rouge" (1953).

Gilles Margaritis a aussi éprouvé dfe l'intérêt pour le cinéma.

AU CINEMA.

-"Les affaires publiques" (1934)-Robert Bresson : rôle du chauffeur.

-"L'atalante" 1934)-Jean Vigo : rôle du camelot.

-"Opéra musette" (1942)-René Lefèvre et Claude Renoir : rôle de Marga.

-"Les quatre mousquetaires" (1953)-Gilles Margaritis et Pierre Tchernia : rôle du duc de Buckingham.

Courte carrière et modestes rôles, du moins à première vue. A y regarder de plus près, on s'aperçoit que Gilles Margaritis a participé à quelques films notoires. Et d'abord au premier film de Robert Bresson, moyen métrage burlesque, que, sans doute pour cette raison, l'auteur janséniste du "Journal d'un curé de campagne" a refusé qu'on montrât. Ensuite, au chef d'oeuvre poétique de Vigo. Quant à "Opéra musette", c'est le seul film de René Lefèvre, un très remarquable comédien (et aussi romancier) qu'on a, hélas, trop oublié. Les "Quatre mousquetaires", moyen métrage que Gilles Margaritis a lui-même réalisé avec l'ami Tchernia,sont un clin d'oeil complice à Max Linder, dont "L'étroit mousquetaire" (1922) était, déjà, une réjouissante parodie du roman de Dumas.

A noter que Gilles Margaritis a également réalisé des courts métrages, dont "L'homme", en 1946, ou "Les actualités burlesques" (1948), qui se présentaient, là encore, comme une hilarante parodie des journaux télévisés de l'époque et qu'il a laissé un volume consacré à "La piste aux étoiles".

GERARD MAJAX (1943)

Gérard Majax est sans doute le prestidigitateur le plus célèbre de la télévision française. Il y a animé, avec talent et rigueur, nombre d'émissions: "Abracadabra", "Y'a un truc", "Passe passe", "Magie surprise", "Magie Majax"... Le souci principal de Gérard Majax, on le sait, c'est la démystification. C'est un partisan farouche de la zététique, qu'il défend partout où il le peut. La zététique est, rappelons le, l'étude ratrionnelle des phénomènes présentés comme paranormaux.

Et Gérard Majax en a fait le combat de sa vie. Sur les plateaux de télévision ou dans ses livres, il pourfend sectes et gourous et ferraille sans trêve avec les médiums et les voyantes. Chaque fois qu'il en a l'occasion, il démontre avec gourmandise que tous les phénomènes prétendument surnaturels peuvent s'expliquer de manière rationnelle. Il y a toujours un truc, et il en apporte la preuve, avec un grand sens de la pédagogie. Son heure de gloire, il l'a connue face à Uri Geller, quand, dans un numéro de "Droit de réponse", en 1987, il a refait, avec mode d'emploi à la clef, les mêmes tours que lui. Comme tous les croisés, Gérard majax n'est jamais effleuré par le doute et l'ardeur de son zèle rationaliste, qui laisse, précisément, un peu sceptique, peut finir par se retourner contre lui.

Il est arrivé à Gérard Majax d'apparaître sur les écrans.

AU CINEMA

-"Bang bang" (1967)-Serge Pollet : rôle du profeseur de pickpocket.

-"Le grand blond avec une chaussure noire" (1972)-Yves Robert : rôle de l'espion magicien.

-"La course à l'échalotte" (1975)-Claude Zidi : rôle du pickpocket.

L'homme ne saurait être distingué de l'illusionniste et, aux yeux des producteurs aussi, Gérard Majax est et demeure un magicien.

A LA TELEVISION.

-"Le mystère de la malle sanglante" (dans la série "Marie Pervenche") (1984)-Claude Boissol : rôle de Roberto, l'illusionniste.

-"Le magicien" (dans la série "Les vacances de l'amour") (1998)- Pat Le Guen-Teno : rôle de Leonardo.

-"L'inconnue de la départementale" (2006)-Didier Bivel : rôle de Vargas.

Là encore, les rôles proposés à Gérard Majax ont un rapport étroit avec son activité professionnelle, mais ils sont plus étoffés et mieux individualisés. Il ne compose plus des personnages génériques (le pickpocket, par exemple) mais des individus précis, pourvus d'un état civil. Dans "Le magicien", il a même le rôle principal. A noter aussi sa participation à "L'inconnue de la départementale", téléfilm assez réussi, qui traite d'un phénomène paranormal rarement abordé: celui des "dames blanches", mystérieuses jeunes femmes vêtues de blanc, qui, la nuit, font de l'auto-stop au bord des petites routes. Elles montent dans les voitures qui s'arrêtent, puis, soudain, sans crier gare, disparaissent. Bien sûr, nul ne les a vues...

On n'oubliera pas non plus que Gérard Majax, fondateur des "Editions Abracadabra", a écrit environ 25 ouvrages, tous consacrés à la magie, ou à la dénonciation de ceux qu'il appelle des charlatans. Parmi beaucoup d'autres, on peut citer: "Gare aux gourous", "Les dessous du Magic-Hall", "Magie au dessert", "Magie à la maison"...